引言

近些年来,国内的人口年龄结构发生重大变化,人口年龄结构从高少儿人口抚养比种类飞速转变为高老年人口抚养比的种类,让国内在经济完全进步之前就进入老龄化社会,即国内的老龄化超前于经济进步。而消费是经济增长的主要动力之一,因此研究人口年龄结构与居民消费的关系,能够帮助明晰国内人口年龄结构将对居民消费产生的影响,为国内的人口政策及经济进步提供理论上的参考。

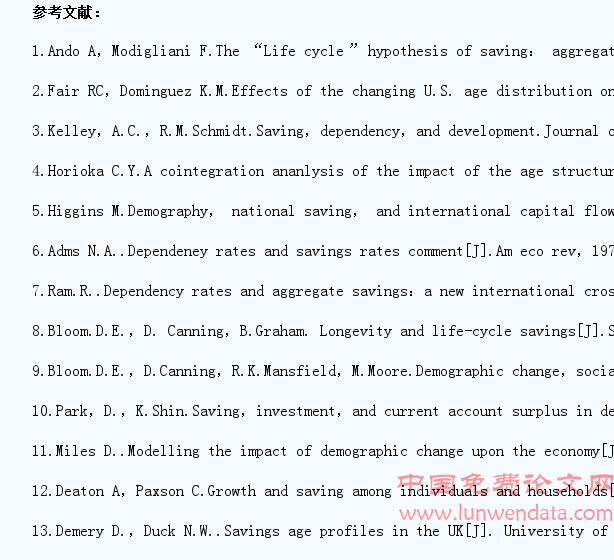

传统的生命周期理论觉得,总储蓄和总消费会部分地取决于人口的年龄分布,当有更多人处于储蓄年龄时储蓄率就会上升,老年人只消费过去积累的储蓄,假如社会上的老年人比率增大,则消费倾向会提升 (F.Mopgliani,Brumberg,1954;Ando,Mopgliani,1963)。生命周期消费理论为人口年龄结构与居民消费的关系的研究提供了理论依据,此后对于该范围的研究均以生命周期的消费理论为基础展开。模型的优化与数据的选取是该范围研究的两个最主要方向。本文分别从Leff模型优化与有关实证研究、数据选取存在的差异两个方面回顾总结人口年龄结构与消费关系这一问题的研究成就。

Leff模型优化与有关实证研究

(一)Leff模型的提出

F.Mopgliani(1954)虽然提出了生命周期理论,并且通过列举当时美国人口年龄结构与储蓄的数据验证了其理论的正确性,但并没对两者的关系通过实证剖析方法进行精准的验证。Leff(1969)是最早用实证剖析的办法对生命周期理论进行验证的学者。他的研究着眼于人口年龄结构与总储蓄率的关系,进而人口年龄结构的变化通过利率的传导机制对居民总消费影响。第一,Leff将老少人口抚养比这一定义引入他的实证模型,用这两个指标衡量了社会的老龄化和婴幼儿化程度,解决了老龄化与婴幼儿化没办法量化的难点。之后他分别对74个国家的宏观经济数据进行检验,又将这74个国家划分为发达国家组与进步中国家组,但无论是将老年抚养比和少儿抚养比分开讨论还是将两者综合讨论,老少抚养率的提升对于储蓄率都有明显的负效应。

(二)Leff模型的进步与早期应用

在Leff之后,也有很多学者(Attfield和Cannon 2003;Higgins 1998;Horioka 1997;Masson 1996等)运用Leff的实证模型进行研究,研究结果也都支持生命周期理论,即当人口中的老龄人群增加时,居民的储蓄率会降低,整体消费水平会上升。其中Fair和Dominguez(1991) 将每10年划分为一个生命周期,通过对美国经济数据的研究指出,相对于的收入而言,20-30岁之间的劳动力人口比于其他年龄段的人口消费更少。Kelley和Schmidt(1996)应用Leff模型对20世纪60年代、70年代、80年代的88个国家的抚养比与利率之间的关系进行预测。他们的研究发现不同年代背景下老年人抚养比的影响成效也不同,如在80年代较高的抚养比会明显减少总储蓄率,但在60年代与70年代这一影响成效却十分微小,回归结果也并不显著。日本学者Horioka(1997)运用日本政府调查数据对日本家庭的储蓄率进行了研究,结果发现退休人口的净储蓄率和预防性动机与生命周期理论十分相和,并且人口年龄结构的变化是净储蓄率变动的主导原因。同时他还发现,与欧美国家相比,日本人的预防性动机愈加强烈,年轻的日本人更倾向于储蓄而不是消费。据此他指出,日本人的生活习惯与生命周期理论愈加契合。Higgins(1998)对于100多个国家的宏观经济数据进行了研究,也发现了老少人口抚养比与储蓄率之间的负有关关系。但他同时也指出这种负有关关系并未必表明老人降低家庭资产来补贴消费,储蓄的降低也会是老年人抚养负担加重的后果。大体上讲,这类研究大多围绕生命周期理论,即较高的老年抚养比和少儿抚养比会不会致使社会总储蓄的减少。

(三)Leff模型的改进

虽然Leff的模型非常不错的描述了人口年龄结构与储蓄率之间的关系,为之后的研究奠定了好的理论基础,但不论从理论上还是从模型的设计上仍然存在需要改进的方面。Adams(1971),Goldberger(1973)和Ram(1982)对Leff研究结果的稳健性提出了质疑。其中Adams觉得总储蓄率的变动是很多经济原因的综合体现,抛开各国国情不谈而仅仅考虑老少抚养比这一讲解变量是很难得到适当的预期研究成就的;Goldberger则觉得居民的储蓄行为拥有较强烈的“棘轮效应”,即储蓄行为不只要遭到当期收入的影响,同时也会遭到上一期储蓄水平的影响,显而易见Leff的模型设定没考虑到这种所谓惯性的存在;Ram则觉得Goldberger对于Leff的计量模型修改是适当的,但当滞后被讲解变量被用来作为讲解变量时,模型又引入了内生性问题。Ram通过工具变量法对Leff模型中存在的内生性问题进行了修正。结合1977年128个国家的数据,应用改进后的Leff模型最后得出了与Leff一样的结论。

Bloom(2003)对Leff的经验模型第三进行了修改,模型中不只包括了人口抚养比,同时还加入了人口预期寿命这一变量,他的实证结果表明绝对寿命预期延长,会增加储蓄率,但在数据统计检验方面并不显著。针对这一现象,Bloom给出的讲解为:虽然更长的生命预期会致使预期工作年限的延长,但延长的工作年限所带来的薪资收入并不足以弥补更长的生命预期背景下老年人退休后的消费需要。因此,从这方面讲理性的劳动力人口倾向于增加储蓄;然而更长的生命预期可能是医疗水准提升和生产力进步的产物,这势必会刺激老年人对于更优的商品和服务的需要,储蓄也会伴随消费的提升而减少。基于上述两种考虑,Bloom觉得预期寿命的延长对储蓄的影响可能是不清楚的。之后为了研究更长的寿命对储蓄的影响成效,Bloom等学者运用方差分解(Variance Decomposition)的办法剖析储蓄的离别效应,通过1960年至1994年68个国家的人口统计数据发现,不论是人口年龄结构还是预期寿命,都对储蓄率有着显著的影响。其结论为,较长的生命预期对总储蓄率的影响效应为正,较高的人口抚养比对于总储蓄率的影响为负。 Bloom(2007)等依旧沿用之前的经验模型,但模型中不只保存了原有些预期寿命和老年人口抚养比,还加入了社会保障体系状况这一变量。他们的研究发现预期寿命与储蓄率之间的关系取决于社会保障体系规范是不是健全。当国家拥有健全的养老保障金规范并且工人具备强烈的退休动机时,较长的预期寿命会对储蓄率产生正效应;然而当政府采取公共基金的量入为出抚恤金系统或高相似度的养老金系统时,这种正效应便会消失。

关于宏观经济数据与抽样数据存在的差异

如前文所述的研究中,学者大多借助宏观经济数据进行研究,这种研究也基本符合生命周期理论,而且实证检验的指标大多是显著的。然而,另一些学者借助抽样数据时却发现,人口年龄结构的分布与消费与储蓄之间并没有关系,或仅仅存在非常微弱的有关关系,如Park(1999)和Bosworth(1991)等。Park对当时的美国2000多个家庭进行了连续十年的抽样调查,调查包含家庭的年龄组成、收入、支出、受教育状况、家庭住房情况、社会保障等方面。通过对这类数的据研究,Parker发现人口年龄分布的变动不会对消费和储蓄率发生影响,或轻微影响,这与之前应用总量宏观经济数据研究所获得的结果是不相符的。

针对这一差异不少学者做出知道释。第一,Weil(1994)指出,假如一个家庭中存在两代人之间相互影响的行为,则该行为对于居民消费的影响是很巨大的。他特别研究了遗产这一关乎两代人之间的经济行为,结果显示,在遭到调查的家庭中,那些可以获得或预期会获得丰厚遗产的青年具备更高的边际消费倾向。而因为这种两代人之间经济行为所引起的消费变化是没办法从宏观经济数据中得到体现的。第二,Miles(1999)指出可能致使两类数据估计结果差异的其次缘由是因为家庭抽样调查数据研究常常用的储蓄率高估了养老金资产的价值。这种高估总是制造出老年人收入提升的假象。除此之外,Deaton和Paxson(2000)强调家庭抽样调查数据难免存在抽样误差,由于这类数据都是基于家庭,而不是基于个人。虽然家庭抽样数据在样本选择和抽样办法上存在较大争议,但Demery和Duck(2001)通过对上述问题的修正,第一,该方程在采纳数据前先进行了Spearman秩有关系数检验,尽可能保证样本数据对于Spearman秩有关系数检验的显著性,这就减少了Weil所提出的两代人之间经济行为的影响程度;第二,数据选取的时限较短,用季度数据代替年度数据来扩充样本容量,如此做的目的是为了削弱过长经济周期所引发的经济坏境与个人决策的不确定性。于是依据1996-2000年的英国家庭抽样调查数据推导出一个符合生命周期模型的短期储蓄年龄分布方程。

结论

Leff模型及其有关改进模型仍然是人口年龄结构与消费关系的主要研究办法。该办法以计量经济模型为基础,科学客观地搭建了人口年龄结构与居民消费之间关系的桥梁。因为计量经济学办法的多样性,从回归剖析的结果出发,能引申出很多愈加深入的剖析结果。通过Leff模型剖析人口年龄结构与居民消费的关系已经形成了比较完整的理论体系。但Leff模型进步到今天,虽然经过无数次的改良仍然没办法得出一个最具备常见性与通用性的形式,变量与数据的选取仍然是学者们争论的焦点。从理论上讲,国内2000年将来才步入老龄化社会的行列,而学者们真的意义上定量的研究该问题也只是在上世纪90年代后,研究的办法与角度也大多模仿西方学者的成就。人口年龄结构对居民消费的影响成效虽然不确定,但人口老龄化却是每一个新兴经济体在进步过程中都需要面对的一条鸿沟,怎么样在人口老龄化的背景下处置好二者的关系看上去非常重要。鉴于国内的人口老龄化才刚最初,从时效性上讲,对于该问题的研究具备广阔的进步前景。